samedi 21 avril 2012

Ray Harryhausen (dessins)

Ray Harryhausen est un génie dans tous les domaines et évidemment un illustrateur de grand talent (cartes postales du London Film center - exposition Ray Harryhausen).

1 & 2. Le Choc des titans (Desmond Davis , 1981)

3. Jason et les Argonautes (Don Chaffey, 1963)

4. Le 7e voyage de Sindbad (Nathan Juran, 1958)

5. Mighty Joe Young (Ernest B. Schoedsack et John Ford, 1949)

6. Ray Harryhausen et Mr. Joe.

Libellés :

Harryhausen,

London 2012

vendredi 20 avril 2012

Les yeux de Marisa Mell

La "diabolik" Marisa n'avait pas les yeux dans sa poche.

jeudi 19 avril 2012

Wilhelm Gallhof, Die Korallenkette (1918)

Avec comme seule parure tes colliers de pierres rouges, attends-tu le vampire qui te mordra à la gorge et te mordra à la cheville ?

Jusqu'au sang.

(On notera la précision avec laquelle le collier rouge à la cheville attire l'oeil du spectateur vers l'ombre légère du tabou)

Libellés :

arts graphiques

mercredi 18 avril 2012

Litchi Hikari Club ライチ光クラブ

Le Litchi Hikari Club est une bande de lycéens japonais cruels, bisexuels et... vierges. Ils construisent un robot - qui tire son énergie des litchis, d'où son nom -, et lui demandent de leur ramener une «jolie fille». Aucun doute, ces garçons, malgré leur pompe ténébreuse ne sont que des otakus.

Litchi Hikari Club est adapté d’une pièce du Tokyo Grand Guignol et demeure l'unique témoignage disponible en France sur cette étrange compagnie théâtrale des années 70. Pour plus d’information, on se reportera à la postface d’Utamaru Furaya dans l’édition française parue chez IMHO. On y apprend que le Tokyo Grand Guignol, sans être aussi célèbre et prolixe que le Tenjō Sajiki de Terayama fut un jalon important dans la culture underground de l’époque. Suehiro Maruo en dessina par exemple les affiches et interpréta même le rôle du «Marquis de Maruo» - ce qui en soit est déjà fascinant. Le fondateur du Tokyo Grand Guignol, Norimizu Ameya fut aussi l’interprète du film underground fétichiste Rubber Lover de Shozin Fukui (1996). L’influence du Tokyo Grand Guignol est sans doute perceptible dans les premiers films de Shinya Tsukamoto dont Tetsuo «The Iron Man» rappelle le robot Litchi.

Mais l’autre cinéaste à avoir fréquenté le Tokyo Grand Guignol est Sono Sion, par ailleurs ami de Furaya. On rêve bien sûr de le voir adapter les pièces de Norimizu Ameya.

Lorsque je retournais cet hiver au bazar pop Village Vanguard de Shimokitazawa, je constatais que deux nouveaux tomes du Litchi Hikari Club étaient parus et que le manga avait même donné lieu à des concepts albums. Un culte est bel et bien en train de se construire.

La musique, composée par Hakuei, star du visual kei, mixe agréablement Heavy Metal romantique, hip-hop et J-pop classique. En bonus, deux DVD : un clip où l’on retrouve

le robot Litchi et la jolie Kanon et un making-of comprenant une interview de Furuya.

mardi 17 avril 2012

Le Japon par Cartier-Bresson

dimanche 15 avril 2012

William Finley (1942-2012)

samedi 14 avril 2012

Miwa Dietrich

Libellés :

Japan Pop,

Miwa Akihiro

vendredi 13 avril 2012

My japanese jukebox 2 : Carmen Maki

Le véritable nom de Carmen Maki, dont le père était Américain, est également ravissant : Maki Annette Lovelace. Elle est l’une des figures du folk psychédélique japonais, puis du blues teinté de Heavy metal avec ses groupes Oz et Blues explosion. C’est la première partie de sa carrière qui m’intéresse particulièrement. En 1968, elle croise la route de Terayama et JA Seazer et fait partie du Tenjo Sajiki. En 1968, elle participe à la BO de Hatsukoi Jigoku-en / Premier amour, version infernale de Hani (je préfère toujours ce titre étrange à la version, sans doute mieux traduite, de L’enfer du premier amour) dont Terayama est le scénariste. Elle poursuit sa collaboration avec Terayama (et sans doute Seazer, mais je manque d’information) au moins pour deux albums magnifiques : Poems in the Midnight (Till the Candle Goes Out) (1969) Adamu to Ebi (Adam et Eve, 1970). L’influence de Seazer est perceptible, même si la musique de Carmen Maki est bien moins barbare. Ses chansons sont des rêveries mélancoliques et commencent souvent par des monologues presque chuchotés.

Toki Niwa Haha No Nai Ko No Youni (de Poems in the Midnight), dont la traduction serait «je me sens parfois comme un enfant qui n’aurait pas de mère», est l’une de ses plus belles chansons. La vidéo est l’une des rares apparitions télévisées de Carmen maki pendant cette période.

(la vidéo est de moi et ne prétend à rien de spécial : je n’ai fait que coller quelques images glanées à Tokyo l’an dernier, des chats dans des cimetières et des vues de l’étang de Ueno au crépuscule)

Ps : de belles pochettes de vinyles japonais ici

jeudi 12 avril 2012

My japanese jukebox 1 : Chiaki Naomi - Yorue Isogu Hito (1977)

"J'ai peur de la journée où le soleil brille, j'ai peur également de la nuit où le vrai visage apparaît...

Viens viens ! celui qui me dit viens viens... qui es-tu ? "

Namo Chiaki est l’une des stars de la pop japonaise dont la carrière s’étend de la fin des années 60 à 1992 où elle se retire de la vie publique (c’est une constante chez les divas japonaise, actrices ou chanteuses). Je l’ai découverte en 2010, au Baltimore, un bar de Golden Gai. Comme à mon habitude, je demande que l’on me fasse écouter des chanteurs pops ou de enka et que l’on me marque leurs noms sur un cahier. C’est aussi une façon de communiquer. Cette nuit-là, Tomoko (eh non, ce n’était pas Natsuko) m’a passé des chansons de Naomi Chiaki. Bien qu'elle m’ait de prime abord moins accroché que Momoe, j’achetais un best-off qui allait idéalement me rappeler les nuits de Golden Gai. Je découvrais le classique Kassai (ici) et surtout Yorue Isogu Hito c’est-à-dire : «les gens qui se précipitent vers la nuit» (quel titre magnifique !). Sur la version originale, la chanson commence par des chœurs «morriconien» pouvant presque évoquer une ambiance de western italien, mais c’est en live que la chanson prend toute sa force.

Naomi Chiaki déploie une incroyable puissance tragique lorsqu’elle tend la main vers le spectateur, le visage soudain transfiguré, effrayant ; lorsqu’elle se martèle la poitrine en se pliant de douleur ; lorsqu’elle termine la chanson par ce hululement sidérant d’animal blessé.

vendredi 6 avril 2012

Joseph Cornell : le monde dans une boîte

On pourrait aller à Londres rien que pour acheter des livres. A Waterstones, la librairie de Piccadilly, je trouve le bel ouvrage de Diane Waldman : «Joseph Cornell, Master of Dreams».

|

| Missing Girl (1962) |

Joseph Cornell (1903-1972) vivait à New York avec sa mère et son frère handicapé, pas totalement retiré de la vie artistique de son temps, mais timide et rêveur.

Cette existence de reclus a-t-elle motivée sa passion pour les boîtes et les miniatures ?

Son idéal féminin était par dessus tout les ballerines, soit des filles-poupées, tournoyant sur les scènes des théâtres, comme Olympia l’automate d’Hoffman.

Miniature encore que Rose Hobart (1936), collage de fragments de East of Borneo et chef-d’œuvre de l’expérimental pop. Couper, démonter et remonter les mouvements de Rose Hobart, c’est en faire sa propre ballerine-automate. D’ailleurs, le film original était l’œuvre de George Melford, cinéaste qu’on aurait bien oublié s’il n’avait réalisé la version espagnole du Dracula de Browning avec la belle Lupita Tovar et le cabot élégant Carlos Villarias, tourné à la nuit tombée dans les mêmes décors que la production Universal. Un cinéaste dont le destin passe ainsi par la copie et la reproduction.

Cornell aimait Rose Hobart, mais aussi Lauren Bacall et Edy Lamarr... Peut-être aimait-il la belle actrice d’Extase de Machaty pour son autre carrière, moins connue, de physicienne sous le nom de Hedy Kiesler Markey qui avec son ami le compositeur George Antheil (Le Ballet mécanique) déposa un brevet de codage des transmissions, appelé «spectre», utilisé pour guider les torpilles américaines, mais qui servit plus tard aux communications de la NASA avec la navette spatiale et est à l’origine du... wifi. (la fiche Wikipedia d’Edy Lamarr ici)

|

| Sans titre (1932) |

Joseph Cornell créait donc des boîtes où il collait ses rêves victoriens d’enfants-étoiles, de perroquets et autres oiseaux fantastiques, de danseuses, de fillettes kidnappées dont l’avis de recherche est à jamais conservé.

(Sur Edith Kiecorius lire ici)

Les boîtes de Cornell, où les figures et objets sont multipliés et séquencés, sont déjà des films et donne vie et mouvement à ses fétiches. La boîte de Cornell serait donc un cercueil inversé où les objets abandonnés du monde sont recueillis pour être ramenés à la vie.

Avec Hamlet, Joseph Cornell pourrait dire : «Je pourrais être enfermé dans une coquille de noix et me regarder comme le roi d'un espace infini.»

|

| The Crystal Cage (1942) |

|

| Swiss Shoot the Chutes (1941) |

Rose Hobart (extrait)

Libellés :

Avant-garde,

London 2012

jeudi 5 avril 2012

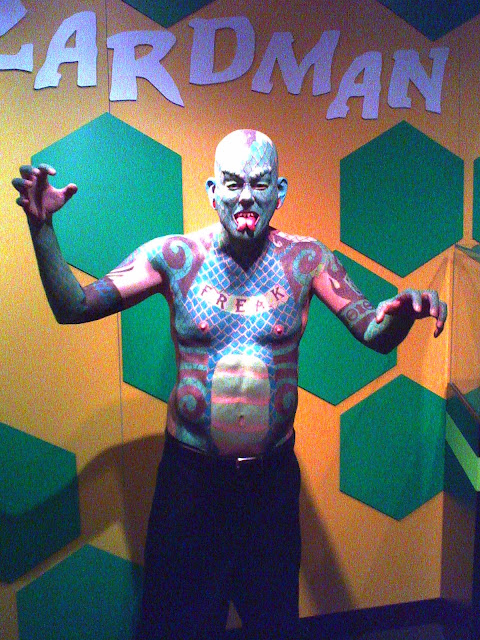

Leigh Bowery in the Stars with Kirk and Spock

mercredi 4 avril 2012

Les Mystères de Londres

Libellés :

London 2012

A Londres, j'ai regardé Méduse dans les yeux

Quelques jours à Londres, je ne manque évidemment pas l’expo

Harryhausen au National Film center. Je retrouve le Colosse de Jason et les Argonautes, et les squelettes et les harpies ; le cyclope du 7e

voyage de Sinbad ; la méduse du Choc des Titans et la petite chouette métallique

qui plairait sans doute beaucoup à Chris Marker.

(avez-vous remarqué comme les acteurs « réels »

des films « de » Ray Harryhausen sont fades et presque sans visage,

comme pour mieux signifier que les monstres sont les véritables héros ?)

Ces monstres sont des créatures affectives et des souvenirs

d’enfances. Avec leurs mouvements étranges ils me renvoient à des après-midi

solitaires, lorsque souvent Jason et les Argonautes passait à la télévision. Je

me souviens de cette excitation à attendre le combat des squelettes. Et la petite télé noir et blanc, posée sur le

buffet, semblait alors le plus gigantesque des écrans de cinéma .

En sortant de l’exposition, un jeune couple de Français. Le

garçon a la réflexion la plus bête du monde : « heureusement que les

effets spéciaux ont changé. » Ce ne sont décidément pas les étrangers qu’il

faut empêcher de venir en France, mais les Français qu’il faudrait empêcher de

quitter le pays.

Libellés :

Harryhausen,

London 2012

lundi 2 avril 2012

Sadako revient au pays

En 1997, Sadako était à la lisière de deux mondes : celui de l’analogique (la VHS) et du numérique (l’Internet, les téléphones portables, le DVD). Comme une vieille cinéphile, elle restait attachée à ses anciens artefacts, préférant se propager grâce à une cassette vidéo alors même que le DVD commençait son inexorable conquête. Même les remakes américains conservèrent cette technologie obsolète et lorsqu’en 2005 Hideo Nakata tourna The Ring 2, la VHS était encore le fétiche de Sadako alors que le film était majoritairement diffusé en DVD. Le paradoxe était d’autant plus fragrant que dès 2000 Kiyoshi Kurosawa intégrait l’internet à la J-Horror avec Kairo et Takashi Miike en 2004 faisait se propager la malédiction de One Missed Call à travers les kentai. Autant dire qu’avec l’érosion de la diffusion en VHS et la disparition des magnétoscopes, la malédiction de Sadako n’allait plus toucher grand monde.

A la vue de la bande-annonce de Ringu 3 : Sadako 3D, c’est justement à travers la multiplication des technologies numériques que Sadako lance désormais ses sorts. L’autre technologie qui permet le retour de Miss Yamamura est bien entendu le relief, ce qui est évidemment logique pour un spectre surgissant d’une image télévisuelle.

Mais la bonne nouvelle n’est pas seulement l’upgrade très excitant d’une Sadako 2.0, mais tout simplement la résurrection du plus célèbre spectre de la J-Horror avec Koji Suzuki, son premier «père», au scénario et Tsutomu Hanabusa réalisateur aussi inconnu que l’était alors Hideo Nakata. Du succès du film dépend peut-être une nouvelle ère de la J-Horror. Comment Takashi Shimizu, amoureux des attractions foraines, pourrait-il résister à tourner une version 3D de Ju-on ?

Sadako 3D de Tsutomu Hanabusa (sorti au Japon le 12 mai 2012)

A la vue de la bande-annonce de Ringu 3 : Sadako 3D, c’est justement à travers la multiplication des technologies numériques que Sadako lance désormais ses sorts. L’autre technologie qui permet le retour de Miss Yamamura est bien entendu le relief, ce qui est évidemment logique pour un spectre surgissant d’une image télévisuelle.

Mais la bonne nouvelle n’est pas seulement l’upgrade très excitant d’une Sadako 2.0, mais tout simplement la résurrection du plus célèbre spectre de la J-Horror avec Koji Suzuki, son premier «père», au scénario et Tsutomu Hanabusa réalisateur aussi inconnu que l’était alors Hideo Nakata. Du succès du film dépend peut-être une nouvelle ère de la J-Horror. Comment Takashi Shimizu, amoureux des attractions foraines, pourrait-il résister à tourner une version 3D de Ju-on ?

Sadako 3D de Tsutomu Hanabusa (sorti au Japon le 12 mai 2012)

Libellés :

Cinéma japonais,

Kaidan eiga

dimanche 1 avril 2012

Ma vie en mars

samedi 31 mars 2012

Fury 2

Libellés :

Animation japonaise,

arts graphiques,

Cinéma japonais,

Japan Pop,

Neon Genesis Evangelion

Inscription à :

Articles (Atom)